主人から、『テレビ禁止令』についてのコメントの続きが届きました。

ようやく本編に入るようです。

第1通目、第2通目は主人の話を誤解なく受け取るために重要な前提が書いてあるので、よかったら第1通目から目を通して見てください。

第1通目リンク

テレビ禁止令【主人からの返信】第1通目 | | ちま母

第2通目リンク

テレビ禁止令【主人からの返信】第2通目 | | ちま母

主人の文章はここから〜

ちま母の夫です。

これからメインテーマの一角である「戦略」に入ります。

前回は「何故「テレビ離れ」を掘り下げるか」の話でした。

「テレビ離れ」の結論は「テレビ視聴という強力なドラッグは、ロゴスに沿った言語による構造的理解で離脱可能」 これだけです。

驚くべきことに、この文章だけでも、構造的理解をもって実践できている段階の人にはわかってもらえるのですが、まだできてない人や見えてない人には作用できません。それでは意味がないのです、という話でした。

(冒頭の圧縮された文章の中身について、さらに言葉を尽くして説明したり、別の切り口のエピソードを話したり、それは全体を通じてきちんとやりますのでご安心ください)

マスメディアであり、大衆文化の雄である「テレビを意識的に克服する」ということを過小評価してはいけません。習慣を変える、通念を越えるというというのは、なかなか大きな情報的操作であり、精神活動なのです。

この意味で「テレビ離れ」は自分と世界を変えるという事例の良いサンプルになります。

(次の段階の話として「意識的克服(頑張って乗り越える)」から「デザイン変更による抽象度上昇を使った無意識的克服(習慣化デザイン)」への移動がありますが、いつも起点は「個人レベルの意識的克服」です)

さて、本稿を書くに先立って「テレビ視聴という強力なドラッグは、ロゴスに沿った言語による構造的理解で離脱可能」という文字列を「ちま母」にメールしてみました。

「難解だな」とひとこと返ってきました。

ポイントは、「意味不明」とか「説明が欠けてる」という意味合いのレスポンスではないということです。

腑に落ちる部分がありながらも、「それじゃ伝わらんだろ」という有難いフィードバックですね。

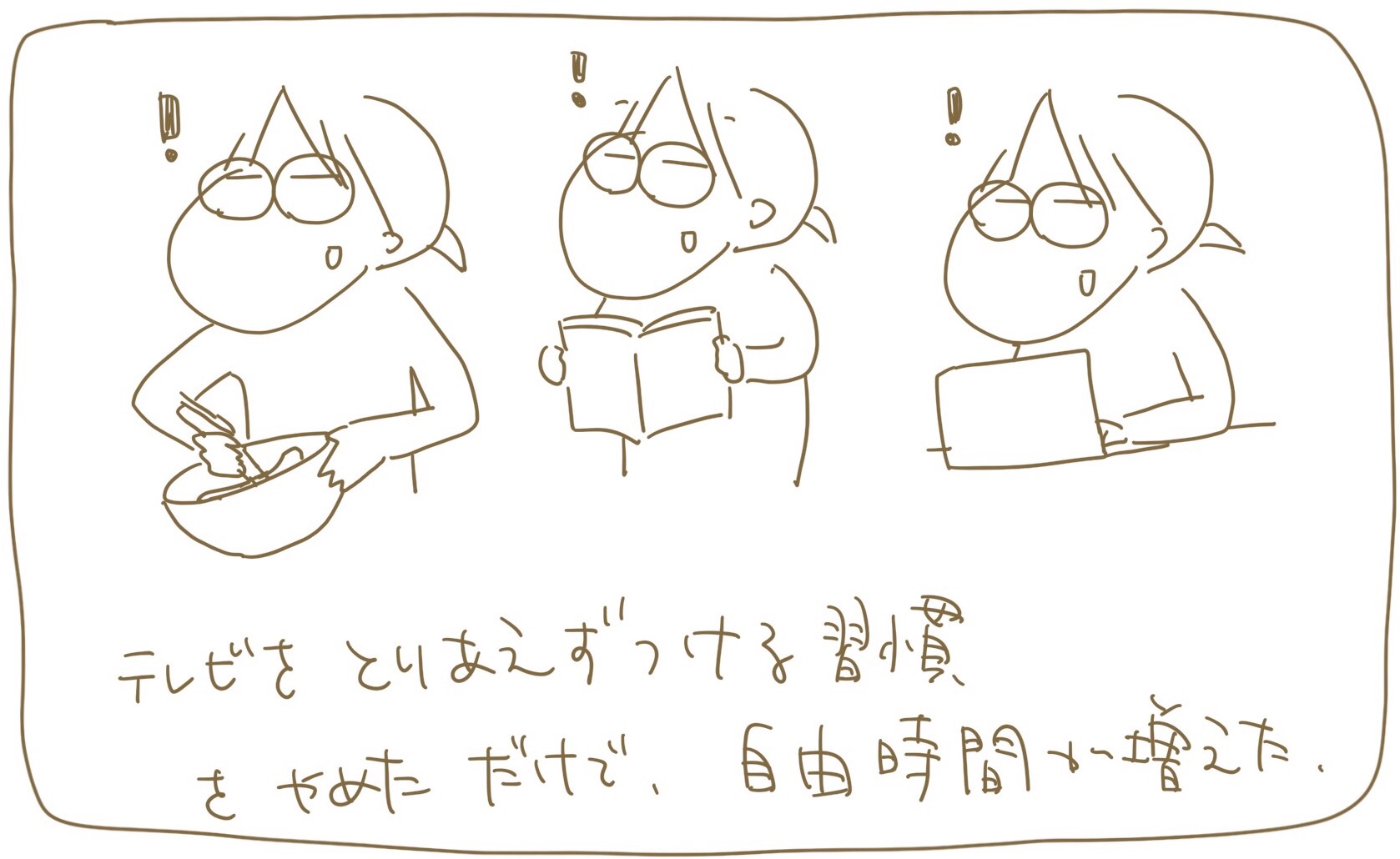

ちま母は現時点で、教育におけるテレビ問題を克服しています。

(そして私はそれに価値があると思い、読者の皆さんにお伝えすることを試みています)

ちま母の「それじゃ伝わらんだろ」という感覚は「テレビ問題に振り回されていた頃のちま母自身」を思い出してのものと想像されます。この現象は、「ちま母」が以前とくらべて視座が高めた、ということの現れに他なりません。

すなわち、結論から言えば「既にできてる人」「まだできない人」「必要性のない人」この三者における根本的な差異は「視座の違い」であり、視座を変えることで移動は可能ということです。

では、視座を高めるためのやり方は?となります。

視点は日常においても瞬間的に変わるものですが、視座は視点の基盤となるポジションという感じで、やや固定的なイメージです。

視座は視点の基盤だけに、ともすると無意識の要素が大きく、邪魔な固定観念になりかねませんが、意識的に使役すれば自分のスタンスそのものをコントロールすることが可能になります。

視座の使役は強力な自己コントロール法であり、他者や場に影響力を発揮する上でも大きな武器になります。

・目まぐるしく視点を移動できる人

・目まぐるしく視座を変えられる人

なんとなく後者の方が大事な場面で頼りになりそうな気がすると思いませんか?

まあ、視点と視座はどちらも重要ですし、相互作用もあります。

たとえば、動かしやすいパラメータである「視点」をきわめて高くに置き、さらに、より遠くへと焦点を合わせようとすることで、自分自身の現状認識のベースであり、比較的動かしにくいパラメータである「視座」をある程度意図的に引き上げることができます。

と言っても、抽象的すぎてつかみどころに困るものです。

いろんなアプローチが考えられますが、私自身が実践上重視していてオススメなのは

・戦略論と戦略思考

・ヒト認知

まず、この二つの軸についてきちんと踏まえることです。

前者は全体の相互作用の俯瞰について、後者は個性(つまり「人それぞれ」要素)についての解釈の基軸になるものです。

この二軸の性質を知っておくことは、知識や実践を本格的に積むことに先立っての良い準備になります。

未知の海原を冒険するだけの知識は、実践を通じて訓練しておく必要がある、そんな感じです。(そしていつでも、それまでの経験からでは予測不能な試練が出てきます)

思えば、戦略の運用というのは、航海術に通じるものがあるように思います。

それは、航海において、「海図」という全体図の上に、自分の現在地と方向性を「コンパス、時計、天体観測機械などの道具」と「天体の動きについての知識」で特定し、実際の舵取りと運行をコントロールすることで、目的地への安全確実な到着を果たすというプロセスです。

なお、wikipediaには「実際の天測航法には、時刻を測るクロノメーターと角度を測る六分儀、天体の位置を知るための航海年鑑(または航空年鑑、天測暦とも)、高度方位角計算のための天測計算表、その付近の地図(海図)を使用する。天測計算表では、足し算と引き算しか必要としない。ノートパソコンや科学技術計算用の電卓があれば、即座に六分儀の測定値から位置の線を求めることができる。手で計算する方法であっても、1日か2日の訓練で天測航法の計算方法をマスターできる。 」とあります。この公開情報が正しいとするなら、戦略思考と戦略論への橋渡し役に良さそうです。

これから我々が生きていく時代というのは、複雑性とランダム性、変化の大きさと質的転換という点において、新たな権益を貪欲に求め争った大航海時代よりもはるかに上をいくと考えて間違いありません。

今回は、全体の構造を取ってもらうために、戦略論の方から扱っていきます。

ヒト認知の方については、いまのところ「ヒトは飽きる生き物」とだけおさえておいてください。

ヒト認知については、いまのところ「ヒトは飽きる生き物」とだけおさえておいてください。

ヒト認知の全体像については、次回で扱います。これまた大仰に感じられるかもですが、構造的理解に必要となる前提なのです。

まず、「テレビ禁止令」に至った私の考えのプロセスについて並べます。

↓

・妻は私に、子どもとスルメパズルしたいという欲求を話した。

↓

・子どもには自らの人生を切り開く基礎能力が必要であり、まず身につけるのは自学自習と考えた。

↓

・できれば未就学児の時点で無意識レベルの習慣化を済ませたいと考えた。

↓

・自学自習のための習い事や教材を選んだ。

↓

・試行錯誤で習慣化を進めてきた。

↓

・頭打ちやロスが見えてきた。

↓

・改めて脱構築を試みた。

まとめると、最初から「テレビは見せるべきにあらず」という発想ありきだったというよりも、テレビ以外の努力を色々進めた結果、必然的に「テレビ離れ」の方向性に至ったという感じです。

(「テレビは見せるべきにあらず」と、私には当初からわかっていたけども、その考えのゴリ押しは控えた、ということです。妥協に見えますし、実際その通りでもありますが、無理をしないという意味で本当に良かったと、今では思います)

こうした一連の流れをサンプルとして、構造的な解釈を追ってみせることで、読者の皆さんに戦略論の全体像をつかんでもらおうというのが今回の趣旨です。

それぞれの項目の詳細や、なぜそうなったのかの検討は例によって次回以降にまわします。(構造を取るのに細部の検討が不要であるということは注目に値する事実と思います)

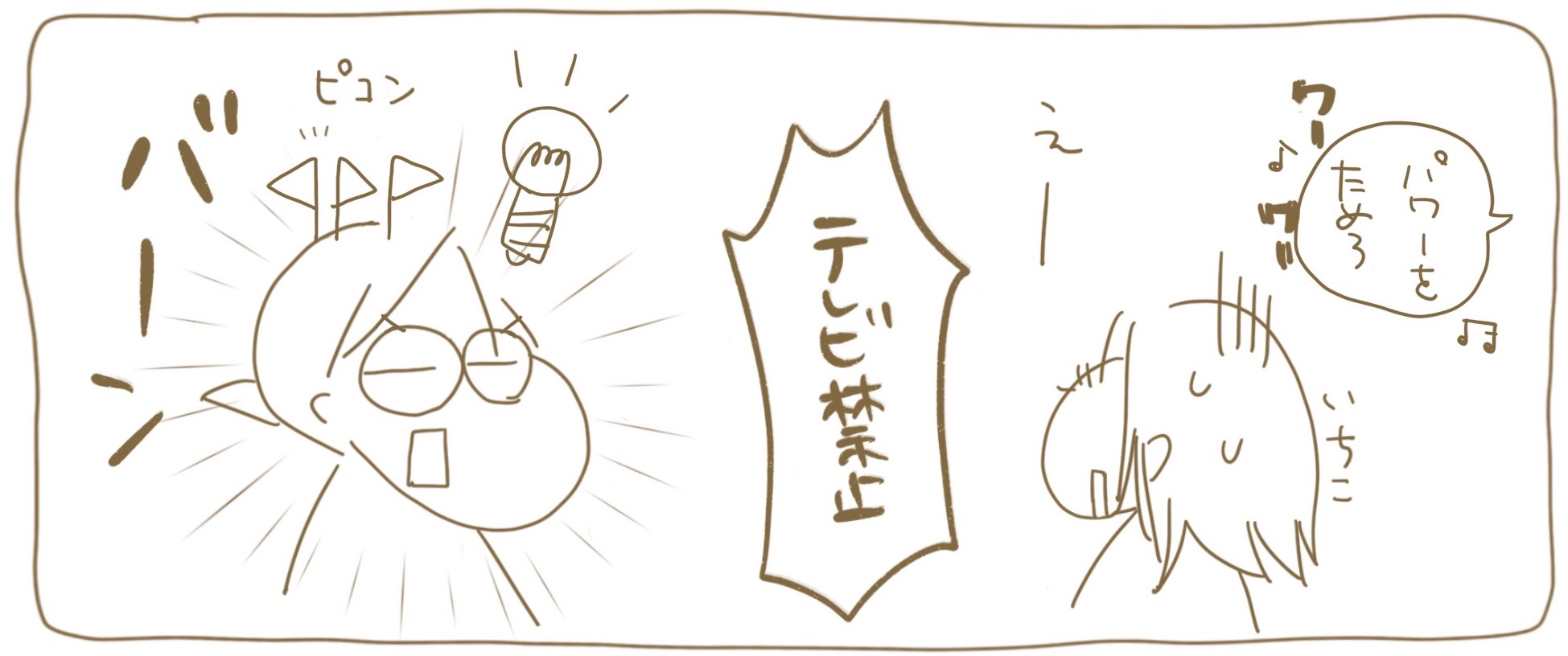

で、うちの事例というサンプルによると「テレビ離れ」が実際になされたのは「改めて脱構築を試みた」という段階を迎えてからです。

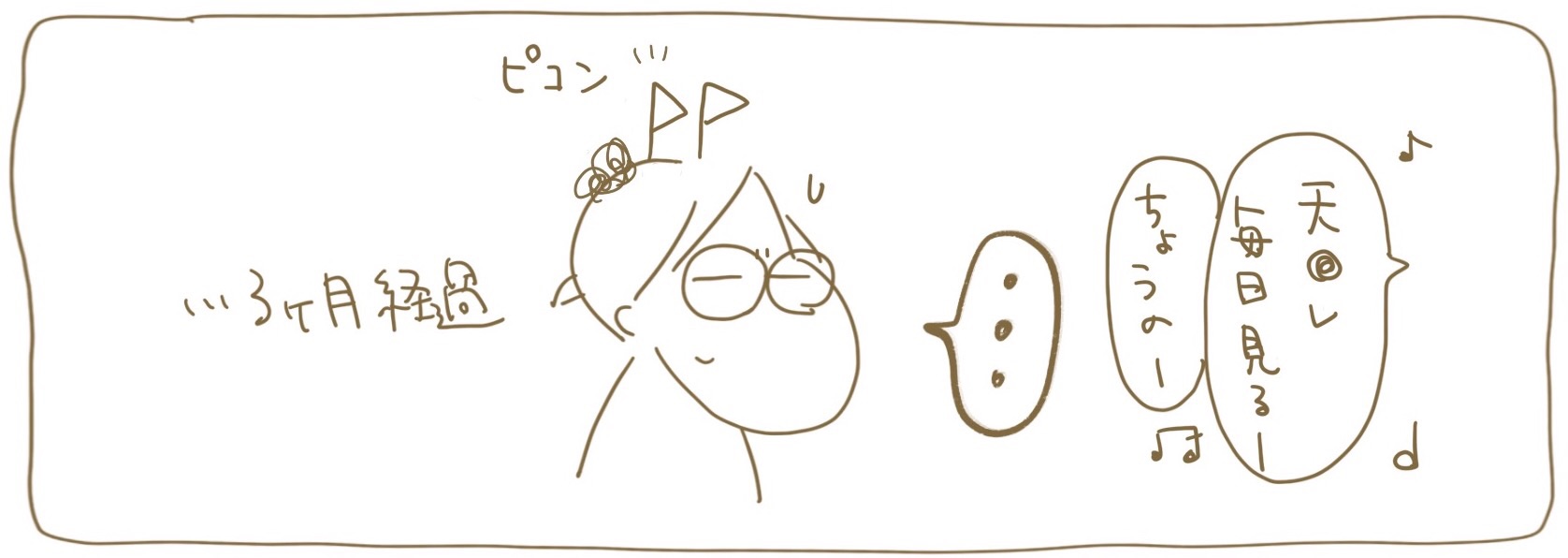

これは、私が「テレビ禁止令」を出してから実際に「テレビ離れ」に至るまで、実に半年ほどのタイムラグがあったことを意味します。

ポイントは、私がその半年の間、子どもや妻に対し、テレビをやめる必要性や方法について直接的に、ことさら繰り返し伝えるなどを「していない」という点です。

もし強行していたら、逆効果だったのは想像に難くありません。

ここのところの判断は、ちょっとわかりにくいところだと思います。でも、背景には明確に「戦略思考」と「戦略論」があるのです。

つまり「テレビ禁止令」も「テレビ離れ」も、唐突に出てきたアイデアや実践ではなく、そこに至る積み上げの構造があったのですね。

注意していただきたいのは、うちの事例を「結果ありきの個別論」「そうあるべきという精神論」という風に捉えてしまうと、全く何も見えなくなってしまうということです。

私が心がけたのは「関わり方全般について、一本筋の通ったやりとりにつとめる」ことと「フラグおよびリソースの管理」です。構造的な試行錯誤です。

すなわち「目的、目標、狙い」を「環境設定一般に落とし込む」というプロセスです。「目的、目標、狙い」「周囲の大人の言動を含めた環境」「子ども本人にとっての実践」等の「拡張を続ける系」これら全体に対して「トータルでの一貫性をもたせたい」という意図が基準にあります。

ざっくりまとめると、こうした「複雑でランダムな現実世界に対し、最も効く大局観」を求めることこそが戦略思考の核であり、戦略思考を走らせる上で「戦略論」は運用モデルとして寄与するのです。

モデル化は思考プロセスを節約します。

「戦略論」というショートカットなしに、成功事例を毎瞬での感情と論理のマネジメントの積み重ねとだけとらえて、頑張ってモノマネで再現しようとしても、現実の複雑性ゆえに処理がパンクします。

こうした足踏みは分野を問わず本当に多く見られるものです。(そしてほとんどは「足踏み」という認識にも至っておらず「仕方ない」と放置されます)

これを避ける正道的な抜け道は「モデル化を用いた抽象度を高める頭の使い方をして、出た結論と現実の整合性の検討は真摯に別軸で走らせてトータルの視座を高める」ことです。

まず「戦略論による現状分析」と「フィードバックを取っての検証」を並行して進めましょう、ということになります。しかし、ヒト認知の性質上、集中して取り組めるものはひとつです。そして片方だけではすぐ頭打ちになります。整合的に両者の視点を行ったり来たりすることでどちらも上がっていきます。

無数にある視座の相互作用による果てなき成長です。

「同じ脳において、いくつもの視点を上げていく」ことで全体の基準点が上がっていきます。無関係に見えていた物事の関係性を見出し、無数にある可能性を系統立てて想定し、他の人が道がないと見なす場面で抜け道を見つけ、本質の識別に基づく決断力を発揮できるようになります。

これらは「知性」という、ヒト脳の持つ基本的機能であり、再帰的成長(いわゆる雪だるま式)によって際限なく追究できるものです。

要は、戦略論をモジュールとして戦略思考を走らせると、思考が節約できて、早く高い視座に移動できるのです。

(意識状態に介入する技術によって更に加速を進め、一気にレベルアップすることも可能ですが、それはまた別の話です)

以上、読者の皆さんには「エゴを一瞬だけでも手放してみて、構造読みに徹するだけの価値はある」とお伝えしておきます。

そして、戦略は個別化のアプローチです。戦略論に現実を当てはめる頭の使い方をしつつも、結果を出す上で実際に重要なのは「現実に戦略を沿わせる」ことです。これはつまり、戦略に血を通わせる過程であり、単なる心構えでなく、とことん機能に注目していくということです。

系全体について「機能として合目的に働いてるか」を基準に、「自分のシミュレーション」と「客観的に捉えられる現実世界」をとことん突き合わせるのです(これが戦略思考を実践に落とすキモです)。

両者の媒介に有用なのが戦略論です。

この辺り、私の説明の拙さもあり、わかりにくいと思います。逆に、何であれ、充分にわかっていると思ったときは警戒した方が良いです。誤解している可能性がありますし、誤解でないなら停滞かも知れません。

(停滞の方が、外からわかりにくい分、より深刻です。停滞の兆候を知ることができればさらなる飛躍の契機になります。これはボーナスゲームみたいなもので、いかにこのボーナスゲームを途切れさせないかがトータルで大きく成長するカギです)

「ちま母」から「さすがに長い」というツッコミが入りました。本稿はとりあえず前編扱いとします。

くれぐれも、これからお話していく事例は、あくまでうちの場合であり、どの段階で「テレビ離れ」を試みるか(あるいは優先度を考えて先延ばしにするか)の最適解は色々です。

また、最適解でないとわかっていても、一貫性を持たせることが大事という原則もあります(うちでもそうした「保留」事例は多々あります)。

戦略をフラフラさせるのは、「最善とはいえない戦略を一貫性をもって運用する」よりも、遠回りのもとになるのです。戦なら命取りですし、子どもはその辺りをとても良く見抜くものです。

そのような混乱は、うまく処理するだけでなく、構造的に回避して、本質的な成長に集中したいものです。

方針の転換を整合的に実践するのに、戦略思考と戦略論は実に役に立ちます。

戦略思考と戦略論の詳細部分は、さらに稿を改める予定ですが、「テレビ離れ」に必要な大まかな理解としては、以上でひとまず大丈夫です。

次回では「戦略目的を越えた「狙い」」についてです。

各種戦略のパターンや「目的、目標、狙い」といった概念の整理をまとめ、それらを踏まえた総合戦略と最終戦略の枠組みについてお話しする予定です。

続きます。

コメント